Aux pays des lumières LED, des eldorados du développement, des box qui parlent et autres pissoirs qui chantent, sur les continents des outre-cervelés ou tout est affaire d’ingénierie et de hautes technicités, nos continents où les tondeuses à gazon sont devenus autonomes dans leurs circonscription et où les tracteurs et les totos n’en peuvent plus d’attendre de le devenir, à l’ère des kits main libre et des dix m ille conneries sans fil, là où le concierge est devenu un technicien de surface et la prostituée une travailleuse du sexe, productrice de coïts donc, là où l’aveugle hanté est réduit à un triste non-voyant plan-plan, à l’ère de l’accessibilité permettant enfin aux super-claudiquant, outre-cul-cul-de-jatte, et tous les traine-la-patte et hyper-mous et tout-teubés de la motricité et autres mangeurs de boussoles, de rater à tous les coups sorcelleries et mystiques et de faire quasi avec la même efficacité les mêmes conneries que nous : s’orienter vers et dans les grandes surfaces, glisser le doigts sur les dalles ultra-hd, acheter des trucs inutiles garantis mort-nés, gesticuler par ci, par là et de nouveau par ci, se taper la tête contre les murs des salles d’attente livides chaque jour plus mal décorées, faire la gueule et la queue pour x formulaires aussi inutile qu’essentiels, au milieu des champs de baies vitrées, dans les labyrinthes de plexiglas, sur les aires bituminées et, tout juste durcies, rebituminées et ainsi infiniment déroulées sur de vastes terres battues, compressées, vaincues, dans les volumes conditionnés, les aires ouvertes sous les cyclopes infrarouges, à travers la foire fumée des capteurs multipliés, coincé entre le signal qui fait bip et le bolide qui fait tuut, à toute vitesse mais assis immobile à voir défiler les totems en toc et les vies en kit, mais pépère impassibles dans l’oeil de nos cyclones, là où les horizons se veulent myriades de technos-espérances, où l’on compte les moutons électroniques pour des Morphée remise à jour à minuit, en attendant

ille conneries sans fil, là où le concierge est devenu un technicien de surface et la prostituée une travailleuse du sexe, productrice de coïts donc, là où l’aveugle hanté est réduit à un triste non-voyant plan-plan, à l’ère de l’accessibilité permettant enfin aux super-claudiquant, outre-cul-cul-de-jatte, et tous les traine-la-patte et hyper-mous et tout-teubés de la motricité et autres mangeurs de boussoles, de rater à tous les coups sorcelleries et mystiques et de faire quasi avec la même efficacité les mêmes conneries que nous : s’orienter vers et dans les grandes surfaces, glisser le doigts sur les dalles ultra-hd, acheter des trucs inutiles garantis mort-nés, gesticuler par ci, par là et de nouveau par ci, se taper la tête contre les murs des salles d’attente livides chaque jour plus mal décorées, faire la gueule et la queue pour x formulaires aussi inutile qu’essentiels, au milieu des champs de baies vitrées, dans les labyrinthes de plexiglas, sur les aires bituminées et, tout juste durcies, rebituminées et ainsi infiniment déroulées sur de vastes terres battues, compressées, vaincues, dans les volumes conditionnés, les aires ouvertes sous les cyclopes infrarouges, à travers la foire fumée des capteurs multipliés, coincé entre le signal qui fait bip et le bolide qui fait tuut, à toute vitesse mais assis immobile à voir défiler les totems en toc et les vies en kit, mais pépère impassibles dans l’oeil de nos cyclones, là où les horizons se veulent myriades de technos-espérances, où l’on compte les moutons électroniques pour des Morphée remise à jour à minuit, en attendant  les sonneries délicates et progressives pour les mêmes réveils à heures fixes, là, dans nos pays de densification des flux et de formations infinies où la maîtrise de la micro-seconde est désormais l’enjeu du siècle, de blouse blanche en blouse bleue, et des vertes et des rouges, dans les pays du burnout et de l’économie de l’attention, pays des savoirs à la tonne, des entonnoirs à connaissances, de connaissances, de connaissances, pour mieux apprendre, à apprendre, des programmes qui finissent pas et ensuite des écoles d’écoles et des chapelles, par centaines, dans des chapelles, choisi la tienne, ta vie en options de finances à la traîne, pays des anxiolytiques où chiche il faut produire et reproduire encore, construire et reconstruire, projeter, développer, prévoir, anticiper, bref, s’agender à la chaîne et à qui mieux mieux h24 et 7/7; là où les soirées sont réservées pour se développer encore plus, ou se contre-développer, s’extra-développer, c’est extra, quelques heures par semaine et pour de bon, s’échapper, se déconnecter, s’enfuir, s’envoler, léviter, planer, on ne sait plus, à l’aide de meth, de cristal, de LSD, ou de cours du soir, des yogis spécialisés pour les hyperactifs, des courbettes spécieuses mais réfléchies pour ouvrir grand les chakras de l’amour inconditionnel entre deux payes et durant dix séances, des arts martiaux par dizaines, de la self defense, des krav magués qui frappent avec les nerfs, cravates virtuelles pour un temps dénouées, dans des oreillers géants bourrés de plumes importées,

les sonneries délicates et progressives pour les mêmes réveils à heures fixes, là, dans nos pays de densification des flux et de formations infinies où la maîtrise de la micro-seconde est désormais l’enjeu du siècle, de blouse blanche en blouse bleue, et des vertes et des rouges, dans les pays du burnout et de l’économie de l’attention, pays des savoirs à la tonne, des entonnoirs à connaissances, de connaissances, de connaissances, pour mieux apprendre, à apprendre, des programmes qui finissent pas et ensuite des écoles d’écoles et des chapelles, par centaines, dans des chapelles, choisi la tienne, ta vie en options de finances à la traîne, pays des anxiolytiques où chiche il faut produire et reproduire encore, construire et reconstruire, projeter, développer, prévoir, anticiper, bref, s’agender à la chaîne et à qui mieux mieux h24 et 7/7; là où les soirées sont réservées pour se développer encore plus, ou se contre-développer, s’extra-développer, c’est extra, quelques heures par semaine et pour de bon, s’échapper, se déconnecter, s’enfuir, s’envoler, léviter, planer, on ne sait plus, à l’aide de meth, de cristal, de LSD, ou de cours du soir, des yogis spécialisés pour les hyperactifs, des courbettes spécieuses mais réfléchies pour ouvrir grand les chakras de l’amour inconditionnel entre deux payes et durant dix séances, des arts martiaux par dizaines, de la self defense, des krav magués qui frappent avec les nerfs, cravates virtuelles pour un temps dénouées, dans des oreillers géants bourrés de plumes importées,  dans les pays des éternités assurés et des box connectées, de constellations familiales en respirations neurotrophiques, d’informations sur des réactions sur des points de vue sur des informations en trombes et en déluges continus, et des églises dans les églises, et des requêtes de papier, empilées jusqu’au ciel devant les portes renforcées des ministères, des spécialistes de sous, de sur, d’arrière ou d’outre-spécialités, devenues monde, d’assurances vie en assurances mort, et toutes les autres assurances de demi-vie en demi-mort, entre les repas microbiotiques servis après les psycho-synthèses et sortis tout droit de zones certifiées aux normes des milices alertes de l’hygiène absolue, nos pays compartimentés en cadre clos et spécifiques, des endroits tout pour plaire et à tout vendre pour futurs déglingués, des asiles pour nos fous, des bureaux pour les autres, des cellules d’ingénieurs où tous en choeur en acharnés on persiste et signe à trouver jour après jour précisément ce que l’on cherchait, en attendant la mort, qui plane déjà, enlace de ses ailes, ce globe qui accélère, et entre les deux d’autres boites, des boites mobiles pour rejoindre des boites à jeu, des boites à musique, des machines à timbrés, nos pays des ordonnances se déroulant à l’infini, longue comme le bras, longs tapis rouges à motifs dorés, qui virent, il faut le dire, vers le noirci, le cramé. Dans nos pays high-tech, les pays des flashballs, des odyssées hydroalcooliques et des avances, masquées, des maquis en catalogue, des espaces vert protégés interdits aux tout frais éborgnés, pays des plans sociaux et des rendements chronométrés, des manifs autorisées et des selfies prémédités en provenance de bouts du monde qui miment le nôtre et partir toujours plus loin pour arriver près de chez nous, là où du matin au soir des trillions de fourmis pressées déchiquettent les dernières cigales, où des papillons devenus rares s’écrasent muets sur nos pare-brises, dans nos pays dont on comprend bien qu’ils ne cessent de me faire rêver, il semble que nous ayons un petit problème :

dans les pays des éternités assurés et des box connectées, de constellations familiales en respirations neurotrophiques, d’informations sur des réactions sur des points de vue sur des informations en trombes et en déluges continus, et des églises dans les églises, et des requêtes de papier, empilées jusqu’au ciel devant les portes renforcées des ministères, des spécialistes de sous, de sur, d’arrière ou d’outre-spécialités, devenues monde, d’assurances vie en assurances mort, et toutes les autres assurances de demi-vie en demi-mort, entre les repas microbiotiques servis après les psycho-synthèses et sortis tout droit de zones certifiées aux normes des milices alertes de l’hygiène absolue, nos pays compartimentés en cadre clos et spécifiques, des endroits tout pour plaire et à tout vendre pour futurs déglingués, des asiles pour nos fous, des bureaux pour les autres, des cellules d’ingénieurs où tous en choeur en acharnés on persiste et signe à trouver jour après jour précisément ce que l’on cherchait, en attendant la mort, qui plane déjà, enlace de ses ailes, ce globe qui accélère, et entre les deux d’autres boites, des boites mobiles pour rejoindre des boites à jeu, des boites à musique, des machines à timbrés, nos pays des ordonnances se déroulant à l’infini, longue comme le bras, longs tapis rouges à motifs dorés, qui virent, il faut le dire, vers le noirci, le cramé. Dans nos pays high-tech, les pays des flashballs, des odyssées hydroalcooliques et des avances, masquées, des maquis en catalogue, des espaces vert protégés interdits aux tout frais éborgnés, pays des plans sociaux et des rendements chronométrés, des manifs autorisées et des selfies prémédités en provenance de bouts du monde qui miment le nôtre et partir toujours plus loin pour arriver près de chez nous, là où du matin au soir des trillions de fourmis pressées déchiquettent les dernières cigales, où des papillons devenus rares s’écrasent muets sur nos pare-brises, dans nos pays dont on comprend bien qu’ils ne cessent de me faire rêver, il semble que nous ayons un petit problème :

Le temps passe.

Encore et toujours, aujourd’hui comme hier, enfin différemment, certainement plus vite, peut-être, sans doute, enfin je spécule car hier, je n’étais pas là, mais il passe, nous talonne puis nous dépasse.

Et les anges trépassent.

Oui, c’est cela, on peut bien appeler les flics, faire du lobbying auprès de nos élus préférés, signer une pétition en ligne, faire un groupe d’insurrection whatsapp, ou mieux, à l’ancienne, à genou sur tatami lever le poing au ciel, en défiant les Anubis, les Hadès, les Thatanos, ou faire appel au ressuscité, l’ex-crucifié, le petit Jésus direct pour un plan B, une recette, un secours mais non, rien à faire, le temps passe. Pire, il file, sans regarder derrière glisse entre nos doigts et oxyde au passage nos jointures, et tout, déjà, avant de pouvoir dire ouf, commence à craquer.

Et du coup, une conséquence directe, passablement horrible à l’ère de l’Iphone 11 et de la Tesla, nos vieux n’en finissent pas de mourir et on n’ose pas leur tirer un plomb dans l’front ni leur tordre le coup, ça ne se fait pas, nos vieux sentent, la viande mure quasi passée, certes, mais ce ne sont pas des porcs, pas des poulets, leurs chairs denses de vies dures ont trop de nerfs et résistent sous la dent. Pire, ils semblent qu’ils se soient donnés le mot, c’est une vraie épidémie, non seulement ils vieillissent mais toute la population vieilli dans nos pays du planning familial, nos pays outre-fonctionnels et sur-armés pour tout sauf ça. On nous l’avait dit pourtant mais on ne veut plus écouter : on ne tue pas la mort aussi bien qu’on tue la vie.

Heureusement, pas folle la guêpe, si on achève bien les chevaux, on a un tout autre programme pour nos vieux. Enfin, il y a deux sortes de vieux, et il serait bon de les distinguer : y a le vieux qui sait retourner le bouton de la plaque chauffante sur 0 quand il a fini de chauffer son lait, et le vieux qui oublie de le faire, et du coup ça mousse, ça monte et ça déborde, bref, c’est pas possible. La maison pourrait brûler, et on sait bien, à l’ère d’Immoscout de Villatype et des prêts sur 2 générations, qu’une maison qui brûle c’est un monde qui s’éteint. Et un vieux qui rôti. Bref, ce vieux là n’est pas très différent de l’autre au fond, pas très différent de celui qui range ses chaussons à droite du paillasson et tire la chasse à temps plutôt que de se peigner avec la brosse à chiotte, se frotter les molaires avec la fourchette, se doucher dans la cuvette, la brosse à dent toujours bien placée dans la casserole pour remuer le lait devenu croûte noir et fumante parce que, encore une fois, il sait plus tourner les trucs sur 0. Ce vieux là, lui aussi il a la peau qui pend et des mycoses jusqu’aux oreilles, des ongles à la pointe des cheveux, c’est un fait, il moisi, il est petit à petit squatté par des entités biologiques qu’on aurait juré réservées aux fromages qu’on oublie au fond du frigo, là, vous voyez. Et bien non, il se trouve que nos vieux en sont petit à petit pétris, de mycoses, et d’un inventaire de truc plus en « ose » qu’en Oz: des nécroses de thromboses de scolioses de cirrhoses administrées par un ciboulot pédalant à plein temps dans la semoule et devenu lui nid de névroses en pagailles et en plus, chaque année, chaque mois et chaque jour, bref, c’est soudain l’overdose de merdose, la grande et morose degringogolose.

Mais ce vieux là, celui qui oublie de tourner le bouton de la plaque et en fout partout, lui, il ne fait pas comme le vieux d’anciennes tribus franchement sous-évoluées fort heureusement éradiquées pour le bien des aïeux d’Amazon et autres économies totalitaires planifiées et roulements planétaires de micro-mécaniques, d’où émergent en trois tours du monde nos précieux marteaux à deux coups et boites à étincelles, ce vieux qui, il était une fois, il était des trombes, lorsqu’il se sentait comme un poids proche d’être mort et net obstacle au fluide mouvement de semi-nomades aujourd’hui empaillés et bien rangés et solidement fixés dans nos musés, et bien il prenait son baluchon, quittait sans prévenir la tribu un beau matin, pour aller errer ici et là le temps de se choisir, dans la forêt, un bel arbre, un grand, un ancien, où il se laissait doucement mourir, sous le chant amusés de tout jeunes oiseaux fraîchement sortis du nid qui dansaient alors en l’air tout fou-fous à l’idée de tester la pointe de leur bec sur ces pupilles d’en bas qui déjà se vitrifient. Ce vieux assis sur des feuilles tout juste plus mortes que lui, le dos appuyé contre un bon gros tronc lui aussi lézardé de crevasses profondes dans une soudaine harmonie de lignes et imitation de textures qui semblait les faire fusionner, là, l’antique mammifère et le végétal millénaire, et, quelques centimètres plus bas déjà les vers qui se rassemblent dans une flasque communion, un poisseux et ralenti ballet d’esprits tendres, tortilleux et pénétrants, la danse du slow motion pour en appeler à des récoltes florissantes venues des couches supérieures, des strates oxydantes de bouts de tunnels baignés de lumière en cet automne qui rame à se taire. Et plus haut la tecktonik des mouches à trépassés qui virevoltent l’abdomen gorgé d’œufs en virages saccadés et nuages d’électrons autour de cet amas d’atomes carbonés, déjà ex-molécules complexes, ex-arbres et serpentins du vivant reliés les uns aux autres et irrigués du flux incompréhensible de la vie, ce sang qui alors freine franchement, et tous les autres fluides qui sèchent, se cristallisent et les molécules qui se transforment, se simplifient, lâchent l’affaire en somme, et les édifices du vivants ainsi amoindries de se donner, en briques premières, déliées et digérables, dénudées, à des appétit plus jeunes et plus vifs pour de meilleurs lendemains qui pour le vieux dont on parle, se terminent ici, dans un ultime don de soi d’une générosité forte comme le sont les mots rares à tous les estomacs creux du vivant environnant qui grouille et glapis, enfin, fait le vivant, bave au lèvre et œil torve s’il le faut enfin, pour celui venu de trop loin.

Non, nos vieux restent. Et c’est là tout le problème. Le problème des moins vieux soyons clairs, le problème de leurs enfants précisément, déjà dégarnis eux aussi par des décennies de travail forcé dans les non-lieux communs des boites anonymes multipliées en sous-structures enragées mais pas plus parlantes, déjà pas loin de se tartiner quotidiennement de la pommade antimycosique entre les orteils, mais pas près pourtant de lâcher l’affaire : faut sauver le vieux !

Car qu’on s’entende, le vieux qui perd la boule et se mouche dans le papier de toilette qu’il vient d’utiliser (désolé), celui qui confond la boite à outil avec le frigidaire, pisse dans la poubelle dans laquelle il range soigneusement la vaisselle, fait de sa serpillière centenaire un doudou et du balai sa cousine Germaine, lui, au fond, il n’a pas tant de problème que cela à priori. Si ce n’est sans doute, et ce sera tout le sujet de ce qui va suivre, la solitude dans lequel on l’a laissé, car, je pense que c’est prouvé, et je peux en témoigner puisque c’est bien solo et tutoyant la démence que j’écris le présent article : si a plus de deux on reste une invariable bande de cons, on perd par contre plus vite la boule tout seul qu’à deux, cadeau.

Alors que faire ? On peut pas prendre le vieux chez nous, il pourrait brûler notre maison qu’est pas payée mais qui vaut le double sans compter le renchérissement promis par les autres, ceux des bureaux qui respirent dans les diagrammes. Et puis on travaille les deux , il pourrait bien se viander dans les escaliers et faire peur aux gamins le cou tordu là tout en bas dans le coin. On va attendre un peu, ou le placer en résidence surveillée médicalisée. Mais ça coûte. Un bras, deux bras, deux jambes, le tronc et l’âme, une maison et une vie de salaire et de miettes d’épargne, on sait pas, on sait juste qu’ils ont des médicaments extraordinaires dans les hospices, les mouroirs, non les résidences, les mots se confondent et s’annulent, l’enfer prend des airs de paradis et le paradis d’enfer, les arbres sacrés pourrissent par la cime et le jardin d’Éden sèche sous le soleil de Satan, bref, dans ces hospices, ils ont des trucs qui te rallongent la vieillesse et les bénéfs comme pas possible, des trucs à te faire danser des momies, des plans pour des 4ème âge et des visées jusqu’au 5ème, 6ème âge, toute une gamme de pompes à cadavres, des organes externes dédiés en vis et plastoc d’ultime qualité, et des poumons à pédale et des cœurs à piston, de secours et interreliés, ouais des fils et des marionnettistes, des tuyaux, des prises, des oscillogrammes qui font bip pour grand-papa-maman qui fait glop ou qui pète ou qui rote, on sait plus bien la musique, mais ça fait bien rire le petit dernier qui tarde un peu à parler mais maîtrise à la perfection cette mélopée.

Et puis le placer, ok, mais il faut qu’il soit d’accord, et on ne peut plus lui demander il ne nous reconnaît déjà plus, il a confondu ma femme avec la sainte vierge, c’est dire, et mes mioches, fruit de ses entrailles, avec des pigeons, il ne cesse de leur lancer des bouts de pain sec, la dernière fois que j’ai tenté de lui parler, comme un sage arracheur de dent, d’un séjour en résidence, il a appelé le jour même l’agence de tourisme pour réserver deux ticket spour Hawaï et enfilé dans la foulée une chemise à fleurs et avait déjà gonflé une bouée façon flamand rose dans laquelle il s’était glissé dieu sait comment me faisant salut avec ses deux mains bien rangées dans des palmes fluos violacées. Bref, il a pas compris, l’incontinent, il a pris l’hospice pour l’Atlantide, et les vessies pour des lampadaires et a sorti son parapluie vert. Que faire, les baluchons sont tous partis de nos esprits depuis des siècles dans une procession funèbre irréelle, sans doute vers le Sud, quelque part, et les forêts sont trop lointaines, il ne va pas s’y rendre, on n’en voit plus qu’à la télé ou dans Zelda, des forêts. Et celles de la télé brûlent de feux qui nous échappent et assez puissants pour les éteindre pour des siècles. Déjà qu’on n’allait quasi plus le voir depuis quelques années car on pouvait plus communiquer, on envoyait à la place l’infirmière, l’aide-soignante, l’outre-pauvre là, qui frotte et qui gratte et recommence et qu’il a mordu deux fois avant de la pointer en maugréant avec son fusil de chasse et de faire un trou dans le plafond dans une pluie, un nuage, de plâtre, résolvant d’un tir le choc culturel qui les distançait encore peu avant car pour un instant, tout était blanc. Et puis l’autre, la nouvelle, la suivante, donc, qu’on a prévenu, payé un peu plus, et qui reste tout juste, mais qui nous l’a dit, n’en peut déjà plus.

Bref, le temps des cerises, des jeunes filles en jonquilles et en flammes et tout en danse et en rires n’est plus qu’un rivage lointain qui se trouble et s’efface de jour en jour derrière le genre de brume glaciale qui traverse tous les tricots, un autre temps pour des continents plus verts, plus vivants, voici venir le temps des incontinent et des problèmes, des portraits de famille qui jaunissent, et des secrets qui se figent en spectres gelés dans les espaces sans écho des chambres en trop tapissées de motifs de fleurs depuis longtemps décolorées. Depuis toujours peut-être, nous ne sommes, nous-mêmes, les bien-portants, les petits-portants, ceux qui suivent de près, nous qui attendons notre tour dans le creux de nos agitations sans fond, nous ne sommes plus très sûrs….

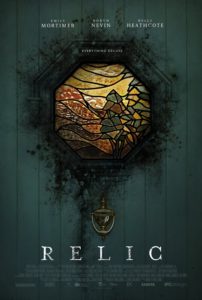

Et bien les amis, ça a pas l’air comme ça, car malgré l’inventaire des naufrages, le récit accélérés des toqués et celui, ralenti, des boiteux, rien n’est foutu: nous pouvons ouvrir grand les yeux et les oreilles et regarder le film, que dis-je, contempler à genou en frisson et en pleurs cet incroyable appel aux cœurs et aux consciences qu’est cet authentique récit d’initiation au vieillissement qu’est Relic, la gifle horrifique, que dis-je le poème ultra-sensible de l’année.

Mais d’abord changeons de style, on prie mal sous amphétamines. Des phrases plus courtes, plus simples, plus calmes. Des phrases lentes. Lentes. Des phrases qui volontiers se répètent, et se répètent. Très lentement. Lentement. Moins longues que amples. Qui respirent, se posent, et respirent à nouveau, pour un rythme qui ralenti pour se mettre au diapason de ces pompes qui eux-même ralentissent, mais battent encore, juste moins souvent, juste différemment. Dans un rythme plus aléatoire, le rythme de ce qui hésite avant le grand saut vers les silences éternels qui introduisent la mélodie du plus grands des mystères : celui de la fin qu’on appelle parfois celui du départ,

il est parti ou elle est partie.

Relic

Relic est un film de l’australienne tout juste trentenaire Natalie Erika James et sorti sur nos agonisants écrans de cinéma en 2020. Et c’est un tout premier film, ce qui déjà en soi est à peine croyable. Interprété par la bluffante et charismatique Emily Mortimer (vue il y une génération dans le déjà tordu et irrigués de non-dits rampants et croissants Match Point de Woody Allen) qui interprète Kay, cernée de près par Bella Heathcote qui joue sa fille, Sam, et surtout par Robyn Nevin, qui joue le fossile en cavale, Edna et donc la mère de Kay et la grand mère Sam. Notons que le reste du casting est quasi anecdotique, tant le film se concentre sur ces trois personnages, laissant en tout et pour tout guère plus de cinq minutes de présence à l’écran à la poignée d’autres acteurs. Néanmoins on peut encore citer Chris Bunton, qui interprète le fils visiblement atteint de trisomie du voisin et qui joue de temps en temps à cache-cache avec la vielle Edna pour le meilleur et le pire.

Attention spoiler des vingt premières minutes du film, prière sauter les quatre prochains paragraphes au besoin :

Tout commence par ce qu’on comprendra être un flashback se déroulant une année plus tôt en région rurale aux environs de noël : on y découvre, en très lents travelling tout à fait prenants non sans rappeler l’extraordinaire intro de Midsommar, les gyrophare rougeoyants ici remplacés par les guirlandes de noël qui clignotent aussi au ralenti mais surtout le même déplacement lent et régulier, implacable, d’une caméra bien décidée à nous montrer, très lentement, inexorablement, ce que nous ne voulons pas voir. La caméra rampe ainsi dans les intérieurs de la maison d’Edna en partant de la salle de bain et en suivant le filet d’eau qui déborde de la baignoire et coule de marche en marche en bas des escaliers pour atteindre l’entrée du salon où se tient, dans le cadre de la porte, de dos et dans la pénombre, immobile et muette, fixant un sapin parfaitement décoré par ses soins et semble-t-il pour elle-seule, la veille Edna à moitié nue et plantée là depuis on ne sait combien de temps. A côté du sapin, dans le fond, une ombre se lève lentement. On n’est pas sûr de l’avoir vraiment vue tant on reste hypnotisé par l’inquiétante immobilité d’Edna. Cut.

Passée cette intro magistrale de concision et de puissance d’évocation, nous voilà quelque chose comme une année plus tard, la fille d’Edna, Kay, est en route chez sa mère avec sa fille Sam suite à un appel de la police l’alertant que cela fait trois jours que les voisins n’ont plus vu Edna et que personne n’ouvre et rien ne bouge lorsque l’on sonne chez elle. Kay et Sam entrent donc la dans la maison, font le tour de chaque pièce lentement , de peur de découvrir le corps sans vie d’Edna, mais rien, Edna a vraiment disparu. En attendant les opérations de recherche de la police locale prévues pour le lendemain, elles se lancent alors dans de grands nettoyages et rangements, découvrant ci et là des post-it collés un peu partout avec inscrit des rappels du genre «prendre ses pilules », « fermer la porte » ou encore un énigmatique « ne pas l’oublier », des post-it d’une personne dont on comprend alors qu’elle est atteinte d’Alzheimer. Lors de ces nettoyages, Kay et Sam découvrent toutes deux des détails étranges dans la maison, ici un bruit bizarre, là un meuble qui semble avoir été déplacé, ici et là des moisissures sur les murs, et en arrière plan, on jurerait avoir vu une ombre. Kay est alors appelé par la police qui lui demande des renseignements, notamment quand a-t-elle été en contact pour la dernière fois avec Edna, Kay répond, non sans un léger malaise, qu’elle lui a téléphoné il y a quelques semaines, qu’elle n’avait pas le temps, le travail, le stress, tout le fatras d’un monde qu’on connaît bien et qui a fait le choix de ses priorités.

police qui lui demande des renseignements, notamment quand a-t-elle été en contact pour la dernière fois avec Edna, Kay répond, non sans un léger malaise, qu’elle lui a téléphoné il y a quelques semaines, qu’elle n’avait pas le temps, le travail, le stress, tout le fatras d’un monde qu’on connaît bien et qui a fait le choix de ses priorités.

Le jour suivant les autorités locales entament les recherches dans les bois environnants, on crie son nom mais rien, pas de réponse, pas d’Edna. De retour à la maison, de nouveaux détails se font voir, notamment les serrures qui ont été changées. Kay avouera à Sam qu’Edna, au téléphone , lui avait dit que quelqu’un essayait d’entrer dans la maison, ce que Kay n’avait pas pris au sérieux et mis sur le compte de la vieillesse et des délires propres à Alzheimer. Sam lui demande alors si elle en a parlé à la police, à quoi Kay répond par la négative.

, lui avait dit que quelqu’un essayait d’entrer dans la maison, ce que Kay n’avait pas pris au sérieux et mis sur le compte de la vieillesse et des délires propres à Alzheimer. Sam lui demande alors si elle en a parlé à la police, à quoi Kay répond par la négative.

Le lendemain, Kay se réveille au sifflement strident de la bouilloire et se rend dans la cuisine où Edna se tient, de dos. Surprise, elle demande à sa mère où elle était passé durant ces 4-5 jours, à quoi Edna répond : « Du thé ? » en se retournant, les cheveux trempés, les pieds nus et noircis de terre.

Sur ces échanges de non-dit, ses absences à soi-même et aux autres, le film fera alors l’essentiel de son propos, avec une mi ssion on ne peut plus claire : nous montrer ce que nous ne voulons pas voir, avec l’élégance d’y aller progressivement, tout en petites touches et simili-indices, histoire de faire de son livre d’images une initiation à part entière. Car oui les éléments sont amenés tout en délicatesse avec une louable sobriété lors de ce virtuose premier acte, tout en détails qui dénotent, en échanges interrompus, en brèves dissonances et étranges suspensions qui font merveilles mais se sont en réalité l’équivalent des dominos que Natalie Erika James place les uns derrières les autres, tout doucement, visant dans un premier temps, et seulement un premier temps, le maintient d’un suspense quasi ouaté mais suffisamment inquiétant et intrigant pour ne jamais nous laisser tout à fait en sécurité, notamment via les attitudes d’Edna, tantôt amusée, aimante, tantôt agressive ou délirante.

ssion on ne peut plus claire : nous montrer ce que nous ne voulons pas voir, avec l’élégance d’y aller progressivement, tout en petites touches et simili-indices, histoire de faire de son livre d’images une initiation à part entière. Car oui les éléments sont amenés tout en délicatesse avec une louable sobriété lors de ce virtuose premier acte, tout en détails qui dénotent, en échanges interrompus, en brèves dissonances et étranges suspensions qui font merveilles mais se sont en réalité l’équivalent des dominos que Natalie Erika James place les uns derrières les autres, tout doucement, visant dans un premier temps, et seulement un premier temps, le maintient d’un suspense quasi ouaté mais suffisamment inquiétant et intrigant pour ne jamais nous laisser tout à fait en sécurité, notamment via les attitudes d’Edna, tantôt amusée, aimante, tantôt agressive ou délirante.

Car les vieux font peurs. Pas tous, p as tout le temps, mais c’est indéniable qu’ils détiennent mieux que nombre de monstres conçus pour cela, l’art et la manière de foutre les chocottes, aux plus petits évidemment, mais aussi, et c’est ce qui nous intéresse ici, aux plus grands, aux actifs, aux honnêtes travailleurs surbookés qui gèrent leur burn-out comme ils peuvent et leur exploitations dans x shit-job devenus normes à avaler sans grimacer, et c’est déjà pas mal mais ça laisse peu de temps pour nos vieux, qui, retombons sur nos pattes sans se fouler, font peur donc.

as tout le temps, mais c’est indéniable qu’ils détiennent mieux que nombre de monstres conçus pour cela, l’art et la manière de foutre les chocottes, aux plus petits évidemment, mais aussi, et c’est ce qui nous intéresse ici, aux plus grands, aux actifs, aux honnêtes travailleurs surbookés qui gèrent leur burn-out comme ils peuvent et leur exploitations dans x shit-job devenus normes à avaler sans grimacer, et c’est déjà pas mal mais ça laisse peu de temps pour nos vieux, qui, retombons sur nos pattes sans se fouler, font peur donc.

On ne sait pas trop si c’est leur manière de n’être ni tout à fait dans la vie, ni tout à fait dans la mort, d’habiter désormais seuls des maisons devenues trop grandes et qui pourtant semblent se refermer, mais c’est un fait, et dans le cinéma d’horreur évidemment plus qu’ailleurs, les vieux font peur. La réalisatrice ne le sait que trop bien et use et abuse dans Relic de ce quasi cliché du genre: le vieux immobile, la tête de travers, qui te fixe le regard perdu et le sourire dément, la bave au lèvre, les cheveux gras et soudain s’avançant dans son pyjama blanc pré-spectral et taché ici et là de fluide divers, du verdâtre au pourpre et des gris et des noirs qu’on ne connaissait pas. Bref, on voit vite le tableau, et assez récemment, des films tel que le très « chouette » sketch The Visit ont entièrement misé sur les vieux qui débloquent et se font dessus et ça fonctionne toujours du tonnerre.

Mais la jeune réalisatrice est très loin de se contenter de mettre en place un train fantôme chez les ancêtres avec défilé de momies et jumpscare d’arthritiques qui sautent sur la caméra, le teint livide, la bouche édentée grande ouverte et l’haleine de catacombes. Non, très vite, on sent que le film a quelque chose à nous dire. Il y a comme un quelque chose qui crie sous le tapis de son cinéma, quelque chose qui vibre hors du cadre de ses plans, quelque chose qui rampe et semble suivre ses travellings aux petits oignons. Quelque chose qui bouge dans le fond. Et tous ces dominos mis en place, ces étrangetés sonores d’une demeure qui semble de minute en minute s’alourdir, grincer, craquer et vieillir en accéléré, cette musique qui crisse de traviole plus qu’elle ne sonne, ces phrases interrompues, ce cauchemar récurrent de Kay, ces non-dits et détours en pagaille, tout cela ne sont que des dominos lentement placés avant que, lorsque débute le dernier tiers de son film, la réalisatrice ne vienne avec son doigt faire tomber le tout premier domino qu’elle a posé dès l’introduction et de voir ainsi tout se dérouler sous nos yeux et par la même et surtout, tout se dévoiler, s’éclaircir au cœur de ténèbres parmi les plus denses et compactes qu’on ait vues.

Car si The Relic est fidèle à tout un pan du cinéma d’horreur, de la Maison du Diable aux Innocents, reprenant moult codes de la maison hanté et de l’horreur psychologique classique émergeant de lourds secrets demeurés cachés, et jusqu’à la récente et très bien portante mais très mal nommée Elevated Horror (genre avant l’horreur c’était le fond des chiottes?), son final, son Grand Final, déroute complètement par un parti pris tout à fait original et personnel et qui dénote carrément dans le cinéma d’épouvante. Un final qui va jusqu’au bout d’un propos et prend pour cela le risque de quitter complètement le genre horrifique auquel on rattache le film pour, le temps de quelques images, nous proposer, nous faire voir tout autre chose, comme avait su le faire, dans son tout aussi stupéfiant épilogue, l’autre géniale australienne Jennifer Kent dans Mr Babadook.

Car juste avant, dans le fameux dernier tiers de Relic, on traverse quand-même un certain acmé de l’idée qu’on se fait d’une maison hanté, doublé d’apothéoses qui se succèdent dans le cinéma de la décrépitude, allant jusqu’à mettre les deux pieds tout à fait franchement et sans se faire prier dans la plus pure body horror au point de nous faire penser, lors d’une scène démentielle qui prend terriblement son temps, à cet autre poème des ténèbres qu’est La Mouche de Cronenberg. Si ce dernier revient dès qu’il est question de décrépitudes et mutation des corps, transformations et déchirements des chairs, il n’y a jamais, chez Natalie Erika James, cette fascination fétichiste légèrement satisfaite et limite autiste qu’on pourrait reprocher au génial canadien, non chez l’australienne, toute l’horreur, y compris la plus craspec et explicite, vise à mener vers son propos auquel elle reste solidement chevillée.

Ce parti pris pas si courant consiste, dans une toute dernière scène qui achève de faire de toutes les immenses qualités citées plus haut un pur poème nous menant vers rien de moins que le choc, non plus des sens, non plus des tumultes des affects contrariés, mais de l’âme et du cœur de ce que nous sommes et devenons.

Et ce thème qu’on aurait juré être celui de la vieillesse et de l’amnésie et de la démence déborde soudain complètement des paraboles médicalisantes et psychologisante attendues et sagement confinées à la vieillesse et à notre rapport à elle, et embrasse, littéralement, tous les âges, semble envelopper le temps d’une image, assurément l’une des plus belles qu’il m’ait été donné de voir, notre monde tout entier dans un dernier geste d’une beauté et d’une douceur à couper le souffle en plus de faire monter irrésistiblement les larmes aux yeux. Et ainsi ce petit film d’horreur sorti de nulle part et sans prévenir de devenir un immense acte de tendresse adressé au monde, nous interrogeant sur ce que nous faisons de nos vie et à nos corps, sur notre rapport à autrui, sur nos priorités, bref, tout semble se déballer lors du grand final d’Edna, et la vieille qu’on aurait juré cinglée encore quelques minutes avant d’opérer devant nous une métamorphose qui restera à n’en point douter dans les annales du cinéma et ce petit film de se montrer tel qu’il n’a jamais cessé d’être : une chrysalide et l’illustration du chaos apparent qui s’opère en son sein. Et son cœur d’apparence confus de révéler, une fois défaits de force de toutes les couches de faux-semblants et autres r

Et ce thème qu’on aurait juré être celui de la vieillesse et de l’amnésie et de la démence déborde soudain complètement des paraboles médicalisantes et psychologisante attendues et sagement confinées à la vieillesse et à notre rapport à elle, et embrasse, littéralement, tous les âges, semble envelopper le temps d’une image, assurément l’une des plus belles qu’il m’ait été donné de voir, notre monde tout entier dans un dernier geste d’une beauté et d’une douceur à couper le souffle en plus de faire monter irrésistiblement les larmes aux yeux. Et ainsi ce petit film d’horreur sorti de nulle part et sans prévenir de devenir un immense acte de tendresse adressé au monde, nous interrogeant sur ce que nous faisons de nos vie et à nos corps, sur notre rapport à autrui, sur nos priorités, bref, tout semble se déballer lors du grand final d’Edna, et la vieille qu’on aurait juré cinglée encore quelques minutes avant d’opérer devant nous une métamorphose qui restera à n’en point douter dans les annales du cinéma et ce petit film de se montrer tel qu’il n’a jamais cessé d’être : une chrysalide et l’illustration du chaos apparent qui s’opère en son sein. Et son cœur d’apparence confus de révéler, une fois défaits de force de toutes les couches de faux-semblants et autres r eliquats de violentes meurtrissures qui font le livre de nos peaux et le dédales de nos chairs, le vrai visage du papillon nouveau-né qu’il n’a jamais cessé de vouloir devenir : un être fragile en soif immense d’amour, et ce papillon sorti un peu trop tard d’une lutte trop longue contre les parois de sa prison, de sortir comme déjà vieux mais en recherche d’attention, de l’autre, de présence, dans un besoin de douceur et de contact devenu infini à force d’être reporté, agendé à toujours trop tard.

eliquats de violentes meurtrissures qui font le livre de nos peaux et le dédales de nos chairs, le vrai visage du papillon nouveau-né qu’il n’a jamais cessé de vouloir devenir : un être fragile en soif immense d’amour, et ce papillon sorti un peu trop tard d’une lutte trop longue contre les parois de sa prison, de sortir comme déjà vieux mais en recherche d’attention, de l’autre, de présence, dans un besoin de douceur et de contact devenu infini à force d’être reporté, agendé à toujours trop tard.

Et lorsque Kay fait demi tour alors qu’elle vient de quitter ce qui nous apparaît comme un enfer pur et sans échappatoire pour enfin faire face à la réalité, c’est toute la profession de foi de ce récent cinéma d’horreur qui nous est montré et plus encore celui des deux australiennes précitées qui apportent ce qui m’apparaît comme une touche féminine très forte dans l’horreur et qui consiste à ne pas se satisfaire du bruit et de la fureur, et encore moins des concepts, mais chercher, au-delà de toutes les apparences devenues si trompeuses, par delà les effets, en dépit du vacarme et des contre-indications trop évidentes, aller outre la menace facile pour chercher la vérité, quelque soit son visage, quelque soit les risques. Et ce retour à un certain sérieux, oh pas le genre de sérieux à base de sourcils froncés, plutôt celui qui regarde en face, moins pour juger que pour vraiment comprendre, ent endre, saisir ce qui se passe, et bien ce sérieux nous apparaît soudain comme un vent de fraîcheur et la voie des plus authentiques et sublimes libérations, justement en nous faisant voir la beauté là où nous ne la voyions pas et enfin répondre aux murmures qui sont autant d’appels qui s’oublient sous les bruits délirants de nos vies.

endre, saisir ce qui se passe, et bien ce sérieux nous apparaît soudain comme un vent de fraîcheur et la voie des plus authentiques et sublimes libérations, justement en nous faisant voir la beauté là où nous ne la voyions pas et enfin répondre aux murmures qui sont autant d’appels qui s’oublient sous les bruits délirants de nos vies.

Oh bien sûr le film se tient en lui-même et son récit peut tout à fait être appréhendé comme une histoire isolée, par ailleurs d’une logique et d’une maîtrise imparables tant tout est mesuré, pensé, et proposé sans gras pour aller droit au but et sans détour vers la révélation qui concerne la généalogie d’Edna et les évitements, la logique du secret que reproduits Kay. Mais ce frisson final, ce dénuement ultime, les émotions et les sentiments qu’il inspire et charrie, touche à l’universel et semble vouloir interroger tout un monde.

Ce que nous faisons, mais plus encore, ce que nous nous faisons. De quoi habillons nous nos chairs, comment dessinons-nous petits à petit les lignes de nos rides naissante. Quel message, quel grimoire s’écrit ainsi jour après jour sur nos peaux, quel message final nous adresse-t-il, ce corps sur lequel se relient rides en réseaux, noeuds et plexus, ce corps sur lequel et s’animent demi-sourires entre r ictus et grimaces et joies et peines longtemps apprises à rester retenues, modérées, quel murmure adresse-t-il à notre monde ainsi tenu et détenu. Et puis ce corps, ainsi sculpté d’année en année, de manière si différente d »une personnes à l’autre et pourtant écho vivant et fruit de toutes les interactions, témoin des rapports que nous entretenons, ce corps, au final, nous ressemble-t-il vraiment ? Ou est-il devenu, comme chez Edna, le reflet d’un certain petit monde bien froid et âpre et bien impitoyable dans son frottement abrasif avec notre âme, qu’il érode et déchire, nécessitant cette ultime chrysalide pour enfin tout pardonner et ne pas partir sans devenir, tellement tard mais en dépit de tout, enfin soi, fruit de tout, capteur ultime de l’esprit du temps et de notre petit monde, des étreintes et des coups qu’il nous porte, des cicatrices qu’il nous laisse, des ultimes soifs à étancher et prières manquées qu’il nous faudra bien adresser, au risque de transmettre la logique même d’Alzheimer, logique de trop plein de peines, de rancœurs, de regrets et de trop peu de sens, d’invitation et de liens et donc, comme issue mal foutue celle de l’oubli, la table-rase, le formatage, le vide et les fantômes, les reliquats, les vestiges d’impressions et filigranes qui l’habitent.

ictus et grimaces et joies et peines longtemps apprises à rester retenues, modérées, quel murmure adresse-t-il à notre monde ainsi tenu et détenu. Et puis ce corps, ainsi sculpté d’année en année, de manière si différente d »une personnes à l’autre et pourtant écho vivant et fruit de toutes les interactions, témoin des rapports que nous entretenons, ce corps, au final, nous ressemble-t-il vraiment ? Ou est-il devenu, comme chez Edna, le reflet d’un certain petit monde bien froid et âpre et bien impitoyable dans son frottement abrasif avec notre âme, qu’il érode et déchire, nécessitant cette ultime chrysalide pour enfin tout pardonner et ne pas partir sans devenir, tellement tard mais en dépit de tout, enfin soi, fruit de tout, capteur ultime de l’esprit du temps et de notre petit monde, des étreintes et des coups qu’il nous porte, des cicatrices qu’il nous laisse, des ultimes soifs à étancher et prières manquées qu’il nous faudra bien adresser, au risque de transmettre la logique même d’Alzheimer, logique de trop plein de peines, de rancœurs, de regrets et de trop peu de sens, d’invitation et de liens et donc, comme issue mal foutue celle de l’oubli, la table-rase, le formatage, le vide et les fantômes, les reliquats, les vestiges d’impressions et filigranes qui l’habitent.

Donc oui, quelque part, le film nous laisse dans un sacré état, tout sonné, touché comme rarement, et disons-le, en tout cas en ce qui me concerne, complètement bouleversé des orteils au oreilles, d’échos internes en reflets et rafales de frissons d’épiderme, désarmé comme un bébé sorti la veille. Avec évidemment ce questionnement sur ce que nous faisons de nos vieux, amenés de force et par camion et ainsi rangés, dissimulés dans nos mouroirs car devenus incompatibles avec notre drôle idée de la vie que j’ai tenté de détailler enfiévré un peu plus haut, perdant le dernier droit qu’on peut vouloir à plus d’âge : s’éteindre aux côté de nos proches. Peut-être qu’en se justifiant d’ainsi vouloir protéger nos vieux d’eux-mêmes, nous adressons aux mystères même de la vie la plus enragée des contre-prières. Et que nous devrions nous battre, d’abord pour nous-même, au fond, contre ce qui nous oblige à démissionner ainsi de ce qui sans doute nous ferait à nous aussi tellement de bien : voir, lentement, et à même la peau, l’écriture du livre de vie de nos pères et de nos mères se refermer et se tendre à nous dans un ultime échange, un adieu, confiant et apaisé, un inestimable leg à la portée et à la vue, des âmes qui respirent.

Slumpower

PS : Et puis, au fond, le vieux qu’on place car il a oublié d’éteindre la plaque, foutant du lait un peu partout et risquant de se brûler lui et tout le reste avec, on pourrait penser, aussi, tout bêtement j’ai envie de dire, que peut-être c’est la cuisinière et les appareils du même ordre, qu’il faut placer en décharge protégée, mmh ? Après tout, nos techno-joujoux gagnent déjà partout, on pourrait faire bloc et en préserver nos derniers petits territoires, en particulier ceux de notre départ, les réduire, les épurer au maximum, les rendre paleolithiques dans leur absence de bip, pour un départ à poil et fier et sans notif, d’un souffle, d’un râle simples et définitifs.

PS : Et puis, au fond, le vieux qu’on place car il a oublié d’éteindre la plaque, foutant du lait un peu partout et risquant de se brûler lui et tout le reste avec, on pourrait penser, aussi, tout bêtement j’ai envie de dire, que peut-être c’est la cuisinière et les appareils du même ordre, qu’il faut placer en décharge protégée, mmh ? Après tout, nos techno-joujoux gagnent déjà partout, on pourrait faire bloc et en préserver nos derniers petits territoires, en particulier ceux de notre départ, les réduire, les épurer au maximum, les rendre paleolithiques dans leur absence de bip, pour un départ à poil et fier et sans notif, d’un souffle, d’un râle simples et définitifs.