Enfin! Que dis-je, Alléluia! Enfin un film d’horreur foutraque, inventif, à deux doigts d’être débilos mais du bon débilos (vous savez, le bon chasseur), qui se prend pas au sérieux, honore ses classiques (on pense à Carpenter, encore et toujours, ici version cartoon) sans virer dans l’horreur réac et plan-plan (salut les Conjuring, les Nonnes, Insidious et compagnie, certes parfois virtuoses en termes d’effets de mise en scène, gestion du timing, mais sérieux, c’est du gadget, de la foire aux jumpscare, de la peur pour elle-même, qui fait bouh comme on fait plouf et sérieux qui peut croire aujourd’hui que les cathos tout crucifix dehors nous sauveront). Car dans le fond, en particulier pour la première moitié des année 2010 c’ était un peu toujours l’Exorciste à Disneyland, le sous-texte de ces films ayant été on ne peut plus rétrograde, on restait un peu quelque part dans les « mauvais rêves d’un gestionnaire de fortune », les « sueurs froides d’un investisseurs immobilier », les « désirs à l’amende d’une prof de catéchisme » et tous les péchés supposés, que dis-je, les Péchés qui vont avec, car on va vous reconvertir la façade à la lance à eau bénite, tout verset dehors vous purifier vos grandes maisons hantés par les mêmes démons qui en sont à se tutoyer les uns les autres et nous avec… et ces mediums béni-oui-oui qui viennent passer la javel sous les tapis et dépoussiérer le tableau de grand-papa, fier catholique-zombie et sainte figure des privations. Pour peu on croirait tous ces films d’horreur financés par des cercles petit-bourgeois en quête d’une nouvelle épopée inquisitrice en vue d’éloigner les pauvres démons des saints patrimoines. Alors certes cette vague rétrograde n’a pas empêché des films bien exécutés, efficaces (l’école James Wann et ses émules, pas manchots mais pas plus.. de la réclame horrifique guère plus) et polycopiés à qui mieux-mieux, bref, tout ce qu’il faut pour figurer dans le top de fin d’année du pape François qui, une fois n’est pas coutume, n’a besoin de rien débourser pour qu’on revienne, tous, à lui, et les ados en premier évidemment.

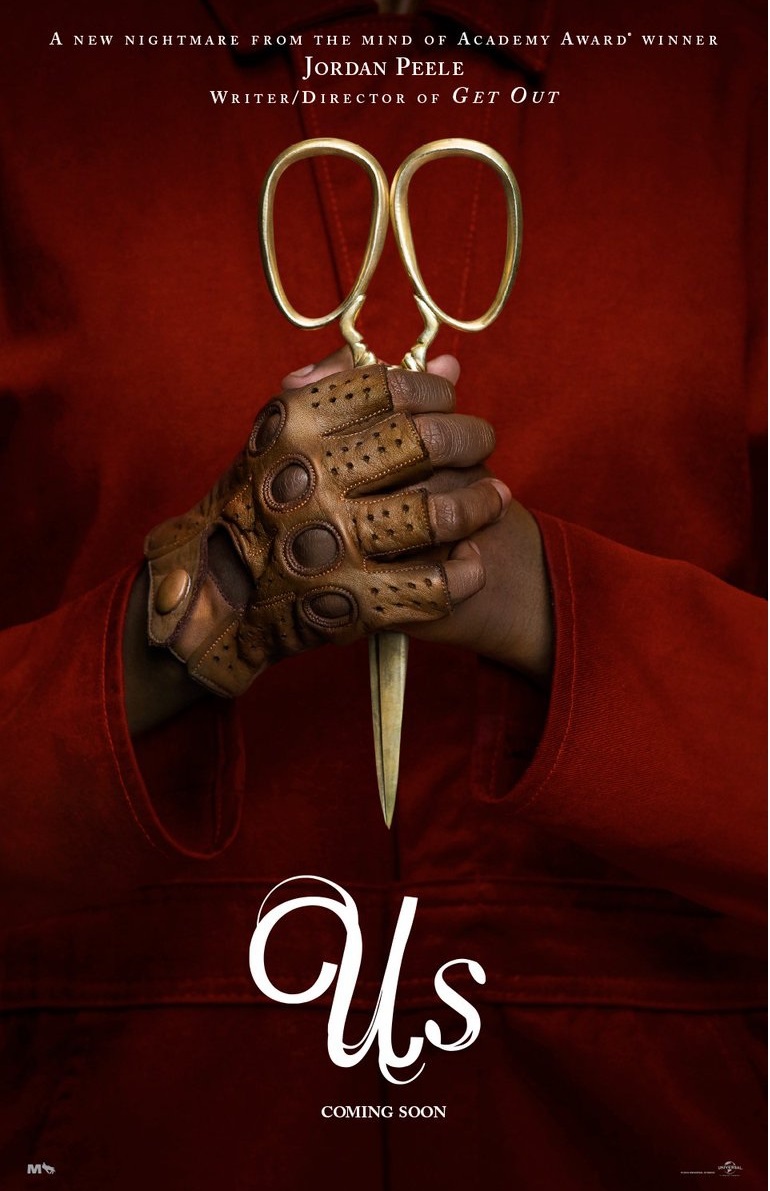

Mais rhhaaalleluia bordel ! Rien de tout ça dans Us ; Jordan Peele reprend la recette de Get Out et avant lui de toute une école de l’horreur ô combien précieuse, celle de ceux qui sentent que les films d’angoisse décuplent leur puissance et donnent sens à leurs outrances rarement mieux que lorsqu’ils sont intimement corrélés à des problématiques de notre temps, des plus intimes aux plus sociétales et, ouais, carrément, politiques, les unes faisant d’ailleurs évidemment écho aux autres: qu’il s’agisse de nœuds transmis sur plusieurs millénaires et qui continuent de délimiter nos imaginaires aux plus récents tocs communément adoptés, sinon, au moins tacitement, imposés, Jordan Peele fonce dans le tas tête la première pour tout révéler en toute collision. C’est le cas, entre bien des dizaines d’exemples, du traitement à pisser de rire des gadgets contemporains pour lesquels tout un chacun est aujourd’hui pas loin de tuer père et mère : Jordan Peele leur redonne leur dimension, ma foi fort dérisoire et leur utilité, tout à fait discutable, dans quelques scènes tout bonnement hilarantes et notamment dans un quiproquos musical succulent avec une box connectée qui, on l’aura deviné (mais c’est bon à rappeler), ne sauvera personne.

En entrechoquant les symboles et frayeurs quasi préhistoriques aux émois post-modernes en mode freak show balnéaire, sans jamais nous faire la leçon, nous invitant à des questionnements qui découlent de ce qui se passe plutôt que de servir la soupe à un sous-texte réac en mode pilote automatique. Des questionnements qui résonnent des impacts, des confrontations, le tout avec un esprit farceur (et frappeur) volontiers meta (le réal nous fait régulièrement de l’oeil en se bidonnant, on le sent bien), mais surtout d’évidence sincère. Sincère aussi comme on sait l’être lors du climax d’une bonne fête de la bière, car oui le délire de Us, le délice de Us, cette gourmandise interdite, trop bonne pour être vraie, ne se prive pas de grands moments de franche déconne qui marchent du tonnerre et nous permettent comme rarement de passer du fou-rire limite nerveux à l’angoisse pure en deux coups de cuillère à pot.

Car oui Us a un propos, des propos même, et bien que quelque part le film s’en tienne à la fable, une lecture profondément engagée est plus que bienvenue, car Us est offensif, comme pour Get Out ça frise le brûlot sous la blague, pourquoi pas politique, mais plus sûrement philosophique, sinon quasi anthropologiques. Problématiques et sous-textes bien sûr pas nécessairement si originaux et traités ailleurs, en particuliers dans le drame social, le thriller politique ou la comédie de moeurs, mais qui dans Us, notamment par la puissance hautement symbolique et charnelle du genre horrifique, sa dimension divertissante aussi, deviennent étonnamment digestes, en évitant par ailleurs habilement le pensum ou la morale trop explicite. (Dés)équilibre fragile (Us fait tout chavirer plus qu’il n’assène) mais bel et bien atteint grâce aussi à l’absence de personnages-fonction (journaliste, politiciens, etc) qui habituellement nous explicitent un peu lourdement leurs propos, propos qui ici passent crème grâce notamment au choix d’une famille on ne peut plus lambda, par l’implication physique que ce genre permet et par le souci d’aussi s’en tenir à son histoire et de nous faire aimer ses personnages dans lesquels il est très, très facile de se projeter.

Car Us, bien qu’invitant à une lecture sur plusieurs niveaux, n’en oublie jamais son premier degré percutant et se laisse aussi apprécier comme une vraie petite aventure qui gagne petit à petit en ampleur, aventure bien bourrine et suffocante mais avec de vrais appels d’air sous le tapis de nos renoncements, car c’est bien de cela dont nous parle Us, en nous regardant droit dans les yeux : qu’avez-nous abandonné? pour quoi en retour? quel en est le prix? et ici il est question de prix tout à fait tangible, pratique, concret: le prix de nos concessions et désirs post-moderne mimétiques. L’horreur selon Peele, et avant lui donc toute une poignée de réals offensifs qui ont pour eux un vrai regard à proposer; un pas de côté tantôt hilarant tantôt tout bonnement terrifiant, souvent malaisant, nous permet d’éviter avec une élégance de sale gosse le pensum métaphorique pompeux, les procédés redondants et du même coup l’ennui cosmique. Car ouep, dans Us, il y a la portée mythologique ahurissante et le sous-texte socio-racial et territorial de Candyman, les élans anarcho-libéraux des plus offensifs Carpenter (du libéralisme de lonesome cowboy plus que de golden boy évidemment, en mode « faites-moi pas chier avec vos institutions sécuritaires et vos conneries de pot commun, laissez-moi menez ma barque, aider ou pas qui je veux et gérer à ma sauce mon second amendement »), les angoisses consuméristes et mimétiques et les inconscients collectifs meurtris et atones de Romero, les triple loops ironiques et jeux de représentation du Wes Craven de Freddy et des Scream, les vertiges identitaires et de la paranoia ontologique, politique aussi, des films de body snatcher et enfin des glissements, des sous et sur-couches de réalité et autre tumultes cauchemardesques érotisants chers à Lynch.

Un (des)équilibriste de génie et un vrai styliste donc que Jordan Peele. Indéniablement, en juste deux films il y a désormais un style, un ton Jordan Peele, très identifiable, allant au-delà de la somme composite de ses nombreuses influences, un style éclatant dans la progression maladive et le final grotesque, fendard et ultra-maitrisé de Get Out et beaucoup plus borderline, limite craignos, corrosif, voire dangereux dans Us, où il parvient avec une fluidité folle de marier les genres les plus a priori hétéroclites. Dans Us, il n’est pas rare de passer du home invasion le plus sec et tendu au gros gag bien gras et bien visuel voire quasi enfantin à la Benny Hill. Un youtubeur, Dex et le cinéma, démontait quelque peu d’ailleurs le film en titrant superbement sa video « Us – Bugs Bunny Chainsaw Massacre », reprochant donc au film de ne pas savoir sur quel pied danser et de passer du film d’épouvante paranoïaque ultra-tendu à la grosse poilade bien beauf, mais aussi de l’honnête film de série B bien troussé aux prétention auteuristes mal gérées, soulignées autant qu’expédiées. Tout cela est vrai, mais c’est aussi précisément ce qui est génial dans Us : la générosité maladroite, déséquilibrée de l’ensemble, et la fureur, viscérale, impressionnante de scènes, d’images, de chorégraphies, d’idées vertigineuses. Quelque part, expédier ce qui pourrait être le plus profond donne à Us un petit quelque chose d’humble très ricain des plus rafraîchissants dans sa volontée de ne pas lésiner sur le pur divertissement, car si on a peur, parfois, on s’amuse surtout beaucoup devant Us. Mieux, Us nous attaque de front, on sent qu’on est pris à parti, à la gorge : Jordan Peele nous renvoie à la gueule notre civilité sécurisée, nos choix de société chaque jour plus incapacitants, nos techno-joujoux et notre rapport de dépendance à des gadgets, notre imaginaire fictif à l’ère où les plateforme de stream nous englobe (via des actions foireuse à pisser de rire, notamment de la part du père, qui pense qu’on peut se défendre d’une menace un peu comme on le fait dans les films et se confronte à l’exigence de puissance du réel), nos élans d’humanisme symbolique cul-cul la praline: la scène de début avec la pub pour la chaîne humaine d’échelle continentale d’appel aux dons pour lutter contre la faim, et son écho ironique génialissime par la suite, en gros, quelque part, il nous dit « tu veux lutter contre la faim, arrête tes chaînes à deux balles et va checker ce que t’as en trop dans ton frigo ». Car oui Us c’est aussi l’appel à une reprise en main de nos vie par nos soins, sans appel à x ou y délégué ou coach à deux balle, sans chercher x ou y responsable de nos dérives, Us nous invite à nous regarder en face sans détour, à reconnaître franco ce qu’on a laissé derrière, ces petits moi, ces petits toi qui rêvaient plus grand, plus haut, et tellement plus loin. C’est le murmure d’un ado, d’un enfant aussi, dans l’oreille de lui adulte, un quart de siècle plus tard.

Mieux encore, Us, entre deux décharges et trois vertiges, jusqu’au sommet d’une tension grandissante, sait nous proposer de la pure poésie, et nous porter sur les cimes intimes du conte, pas si loin d’un Edouard au Mains d’Argent (ciseaux y compris, en plus enragé certes) et ses moments de suspension hors du temps tout bonnement prodigieux, notamment dans ce final qui frise le kitch ou le maigre money-shot et pourtant émeut étrangement et réjoui dans sa soif d’ampleur.

Sur le web, ils sont nombreux à déchiqueter le film à grand renforts de listings des incohérences, nombreux aussi, en bons mécanistes et gardiens des structures, à fustiger ses aspects bancals, mal famés, mal fichus, tout ce qu’on veut du haut des tours de contrôle de la sacro-sainte cohérence à tout prix. Alors oui le film est maladroit, se perd un peu, s’éternise peut-être dans le slasher au détriment de sa portée plus vaste, fait se percuter sa conclusion dans son introduction, oui on aurait aimé un traitement plus fouillé de sa propre mythologie, oui cette même mythologie se prend les pieds dans le tapis avant même de réellement se déployer, tient pas des masses en place, oui les tonalités se contredisent parfois, faisant retomber la vapeur là où on attendait une éruption et cède à la frénésie là où on aurait eu besoin de plus de temps. Oui, il est à la fois sur-explicatif et ne nous en dit paradoxalement pas assez. Oui, il y a un petit quelque chose qui ne va pas vraiment au delà d’un (bon) épisode de la 4ème dimension: 1-2 bonnes idées et des (grosses) ficelles pour faire tenir le tout. Oui oui oui, rangez les fourches, retournez au potager, on a déjà brûlé la sorcière, elle a eu mal, elle a crié, avoué, on s’en est bien occupé, on fera don d’une part de ses cendres à chaque foyer.

Mais de un, reprocherait-on au Petit Poucet et à Cendrillon leur incohérence? Car au delà de sa puissance graphique et de ses explosions de violence et de malaise, au-delà même de ses thématiques souvent on ne peut plus actuelles, le film atteint par instants les hautes sphères symboliques autant que l’intimité universelle propres aux contes, ce petit quelque chose d’écho commun à tous les peuples de tous les temps, cette petite odeur de paradis perdu avec des pistes de possibles retrouvailles, ce petit appel d’air qui nous caresse le dos en direction d’x, xxx même, chemins des possibles. Certes, le film fait allusion, consciemment ou non, à d’autres contes en étant, par exemple, un anti-Trois Petits Cochons, car il semble que pour Jordan Peele c’est en sortant des maisons, des sacrifices et rêves immobiliers et en renouant directement avec les puissances immédiates de nos corps, de nos plus simples appareils, en se reliant à nos aspirations premières que nous battrons le loup, que nous sortirons des enfers tièdes de la symbolique et de la « culture » bourgeoise. Et pourtant, malgré moult références, il parvient à nous proposer un vrai nouveau conte qui se tient très bien tout seul en tant que tel et séduit, bouleverse même par les innombrables fulgurances, obstacles, vertiges et glissements qu’il nous fait vivre. Un film qui s’appartient donc pleinement avec une vraie puissance universelle qui transcende totalement son récit (soi-disant) chancelant. Que ce soit lors de superbes flashback de danse et de son écho en montage croisé dans le présent de la mère de famille, que ce soit la fille contrainte à se remettre à courir pour sauver sa peau comme lorsque plus jeune elle donnait tout son temps à faire vivre et vibrer son corps à l’athlétisme avant d’être prise dans les filets immobilisant des réseaux sociaux, scotchée désormais à son smartphone, que ce soit ces fulgurances folles (hélas trop courtes) faisant se répondre les actions des « civilisés » avec leurs doubles barbares et cinglés avec en prime en sous-texte le mimétisme et les modèles imposés de force, à contrecœur et contre-corps (toute lecture des techniques coloniales et du traitement, notamment, des amérindiens, me semble d’ailleurs plus qu’indiquée, le film pouvant se lire comme une sorte de manifeste des derniers des mohicans). Cette manière de nous prendre par la main et de nous entraîner à travers notre propre miroir pour nous inviter non pas à éradiquer les démons nés de nos plus intimes défaites mais à leur tendre la main, les laisser un peu s’exprimer pour mieux les reconnaître, n’est-ce pas prodigieux? Si c’est même complètement magique, tellement rare au cinéma de voir cohabiter une telle richesse, une telle générosité sans se soustraire aux impératif de divertissement propre au cinéma horrifique et foutre aussi réellement les boules (en témoigne ce crescendo de tension de malade tout à fait premier degré de sa première heure que même de nombreux gags à la Homer Simpson ne parviennent pas à briser).

De deux, toujours à ceux pour qui le Saint Graal se doit d’être avant tout cohérent, et pour qui donc Us est un graal en toc, j’aimerais faire une petite sortie de route et suggérer l’idée que notre monde ne souffre pas vraiment d’incohérence. Bien au contraire, la cohérence semble être partout la norme. Elle semble même venir hanter les cauchemars des scénaristes, qui troquent leurs élans prophétiques et renoncent à bien de grandiloquentes visions pour soigner quoi? des ficelles, guère plus. Tout est cohérent, tragiquement cohérent et tout autant tragiquement soumis à la vindicte des apôtre de la cohérence. Rappelons tout de même qu’il est tout à fait possible qu’un film soit parfaitement cohérent et tout bonnement merdique. Que par exemple, la cohérence est la valeur suprême d’invariables merdes comme, mettons, les Experts à Miami, Los Angeles, Petaouchnok, et pis quoi, demain, les Experts Univers? Les frissons ne proviennent que rarement de la cohérence, non? Vos rêves nocturnes sont-ils cohérents? Et pour autant en sont-ils moins puissants, sont-ils moins mystérieusement justes, n’ont-ils pas leur propre cohérence qui nous échappe et pour autant nous parle on ne peut plus précisément? Allons plus loin au risque de froisser les parti pris apolitique du rédacteur en chef (mais il ne lira pas jusqu’ici;-P): des structures monstres comme Amazon qui en sont à faire timbrer leurs employés lors de leurs pause-pipi les amenant, du fait d’exigences de rendement devenues incompatibles avec même ce genre de besoin premiers, à pisser à la sauvette dans des bouteilles PET qu’ils cachent ensuite misérablement dans les rares recoins non captés d’immenses halles de stockage remplies de tonnes de marchandises que nous leurs achetons tous, ces politiques d’entreprise tout bonnement horribles, très ouvertement engagées contre les dernières respirations humaines, ces politiques managériales complètement dégoûtantes ne manquent, elles non plus, jamais de cohérence. Car oui, c’est avant tout cohérent de vouloir éviter à tout prix qu’un esclave d’Amazon n’aille pas se soulager dix minutes aux chiottes en l’obligeant à décompter de ses heures chaque goutte de pipi, toute optimisation du rendement est indiscutablement cohérente. Les suicides qui s’ensuivent sont de même très très cohérents, inévitablement cohérents même. Les besoins maniaques de cohérence, comme de technique, ne sont pas neutres et répondent souvent aux ordres de nombreux fantômes froids, eux-mêmes reliquats des puissances pluriséculaires de domination et sclérosions devenues puissances actuelles de grands promoteurs d’un monde refermé, défiguré par eux, impraticable sans le lot de prothèses formidablement designées et fonctionnelles qu’ils nous vendent. Et n’oublions pas que la cohérence des grands possédants ne se marie que de force avec la cohérence chère aux pauvres, par exemple. Bref, la cohérence supposée, en fiction comme ailleurs, est au fond assez rarement le critère le plus pertinent quand il est question d’aborder une œuvre, si ce n’est peut-être dans les enquêtes toutes faites ou les whodunits, bref, les tristes mécaniques. Car certaines incohérences donnent paradoxalement du mou à certain récits, les faisant respirer et nous permettant de projeter précisément dans ces failles un petit quelque chose de nous, spectateur soudain invité à participer, à aider un peu à faire tenir l’édifice, y mettre sa touche.

Mais revenons à Us donc, fable incohérente donc mais qui à mon sens fait appel à quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus ample, de préhistorique même, comme un certain orgueil mammifère non réductible à la cohérence, et fait échos aux rêves sublimes de notre pré-adolescence, ce temps béni où, encore moitié de singe (de l’espace), le réel fusionne encore avec les songes, ou l’amour n’a pas encore de nom (et de prix), ne se confond pas avec la possession, et se répand, comme ci comme ca, tout azimut et tout feu-follet, nous invitant à tout prix à s’y reconnecter, à cet appel d’une autrement plus ample liberté que celle de travailler pour Amazon ou dieu sait quels clones manageriaux d’autres affaires et dimensions. Quelque part, et je sais que c’est un peu facile et que je surinterprète sûrement à mort, Jordan Peele, dans Us, nous invite à réveiller les amazones contre Amazon, remue en nous un certain orgueil mammifère radicalement ennemi du flic interne gardien de l’infaillible concordance entre nos aspiration et la réalité, aussi morne soit-elle, ce flic qui nous habite tous, nous invite systématiquement à revoir nos aspirations à la baisse, de ranger nos passion parmi nos hobbys (ce qui revient 99x sur 100 à les enterrer purement et simplement), et nous ordonne tous de la même manière, dans la même direction: celle de l’abandon de nos plus précieux élans… Au profit de quoi? Bien souvent d’une cohérence immédiate qui se dédouane de la tyrannie via l’appel autoritaire au réel (et on commence à la voir, la gueule bien cramé, bien défigurée et suintante, toute de pu et de cloques de notre réel ). Us se montre autrement plus exigeant avec nous, Us nous invite à renouer avec notre « plan a » auquel nous sommes tant à avoir renoncé pour des « plans b, c » en pagaille et les sacrifices mimétiques, sacrifices à la chaîne qu’ils impliquent. Us c’est donc un plan incohérent, mais au moins c’est un plan a, A même, quand bien même il implique des sacrifices plus grands encore, proprement impossibles, mais en vue de reconquérir cette fois notre plus intime dignité, d’honorer et lever les voiles pour porter, tracer enfin nos plus précieux, atypiques, grandioses et si souvent incohérents élans. Donc aux flics de la cohérence, qui attendent d’une fiction ce qu’on peut attendre d’un roulement à bille, laissez-nous les puissants mystères inexpliqués de Us, ses vertiges insensés et ses maladresses qui crèvent le cœur, bref, retournez collectionner des échantillon d’ADN à Westeros, jouez et rejouez mille fois le jeu des trônes et laissez nous nos, déjà si maigres et si souvent hélas fictifs, bouts de monde.

De trois, sûrement involontairement certes mais quand-même, les incohérences de Us jouent en faveur de Us, en faveur de son propos. Pour peu que les incohérences tendent à nous sortir d’un film, Us semble avoir pour vocation même de nous sortir de la fiction, et cela est paradoxalement permis aussi via les failles de cette fiction (mais aussi et surtout via les nombreuses ruptures de ton) qui nous sortent parfois du film et nous ramènent à nous. Involontairement sans doute, je répète, les maladresses sont bien réelles, mais au cinéma lorsqu’on sort d’un film qu’est-ce qui reste? Et bien il reste nous, seuls, forcément seuls, dans le noir, muets, immobiles et un peu absurdement assis en ligne au milieu des autres. Le miroir de Us n’est pas semblable aux miroir de nos salles de bain, c’est un miroir noir, c’est l’écran de cinéma lorsque les lumières sont éteinte et que le film n’a pas encore commencé, là, ces quelques secondes juste après les pubs, un immense miroir noir, le seul qui permet de refléter, par projections, monstrueuses s’il le faut, bien plus que juste les apparences extérieures, mais notre individualité la plus intime, la plus marquée, et toutes les peurs et espoirs qui nous composent. Us ne reflète pas juste ce que nous sommes une fois passé par les bains brûlants et glacés préparés par les gardiens, cerbères des réalités autorisées, mais aussi ce que nous pourrions être, ici et maintenant, si nous nous faisions confiance et prenions la vie comme un vaste risque, un pari impossible, en faisant peur à nos peurs, en mettant sans dessus dessous, sans filet, nos quotidiens. Us nous invite donc à cesser de nous soumettre aux rêves des autres, car oui, aujourd’hui, comme hier, la fiction ne concerne pas que les récits imaginaires. Après tout, travailler pour un chef, n’est-ce pas intégrer le rêve d’un autre? de donner notre vie au rêve d’un autre en vue d’avoir le droit de quoi? de manger, de se loger, de survivre plus souvent que de vivre il me semble… Et quelque part, quelque soit le salaire, lorsque nous vendons notre temps à un tiers en échange d’un ensemble de tâches imaginées, préconçues par un/des tiers, ne vivons-nous pas dans une sorte de mauvais conte, auquel aujourd’hui s’ajoute un drôle d’état devenu quasi permanent de survie? Nous vivons bien quasi tous dans la fiction d’un autre, non? Certes vivre dans une fiction imaginée par un autre, ce n’est pas toujours négatif, je dis pas, on peut adopter sa fiction et donc en faire une réalité forte et bien vécue et aboutir à un effort commun aussi désiré, car après tout l’immeuble qu’on a participé à construire, on peut le toucher, il est bien réel (en sommes-nous si sûrs…). Comme un peu chez les fourmis, désirer œuvrer aux pyramides en cours, désirer les ambitions grandiloquente de nos – souvent tout petits faut le dire quand-même – pharaons, rois et reines de l’industrie, du divertissement, du béton et des betteraves, mais aussi des modèles qui se préfabriquent lentement en nous. Le rêve de Us est juste plus fauve, et les lions s’en battent les roubignoles des constructions, pas facile de faire travailler un lion, les lions trouvent et expriment pleinement la force brûlante qui vit eux, ne l’externalise pas dans les gigastructures ou les pavillons, les lions ne préméditent pas leur liberté. J’en doute fort mais on peut imaginer que bien des cathédrales aient été bâti par une passion partagée, un rêve commun (rappelons tout de même que les impressionnantes fresques qui les tapissent et la grandiloquence, le souci du détail qui orne les structures qui les portent sont, pour l’essentiel, des commandes payées au prix fort par les pouvoirs d’alors et pour plus de pouvoir, avis aux reconstructeurs de Notre Dame de Paris et aux expulseurs de Notre Dame des Landes, comme dans Us, deux notre dame, celle des fils-la-misère récompensés à coup de pied au cul et celle des rentiers-nés et de leur si précieuse bonne conscience (qu’il sont près à racheter à coup de milliards)…, Us nous invitent à tenter le moins solide, nous invite à des aventures moins lourdes, à des échappées en plus simples appareils. Mais cette adhésion commune, cette aventure partagée sur-vendue par les prophètes des ressources humaines, ce n’est juste pas vraiment ce que je vois majoritairement autour de moi. A ces rêves, quasi toujours tristement constructivistes, productivistes, ces rêves d’autrui qui s’imposent à nous par la menace du dénuement, rêves promis mais toujours pour demain et vendus comme inévitables, indépassables, sur le mode Fin de l’Histoire, Jordan Peele, en bon nietzschéen, leur oppose notre puissance en dormance dans nos corps, appelle à son éveil ici et maintenant, préfère s’il le faut une rage fondamentale à une tiède adhésion, fait coïncider renoncement aux artifices et renouement avec la force, le plaisir, la jouissance. Il questionne jusqu’aux mouvements de nos corps dans l’espace, riant des déplacements post-modernes de ses personnages, qui tout en mollesse ou frénésie, plus nerveuse que rapide, se résument à de vagues va et vient entre le bureau, le canapé, le lit conjugal, l’ordi et mettons, car, même faiblement faut bien vibrer, une salle de concert les week-ends, bref, une boite aussi pour s’amuser pour des personnages qui au fond, ça se sent, ça pleure sous l’image, semblent avoir renoncé aux mouvements en eux-mêmes qui ne tiennent pas une seconde la comparaison avec ceux incroyablement libres des doubles hantés et enragés de chacun d’eux. Doubles certes bien tarés, mais étrangement libres dans leurs gestes et déplacements, bestiaux, des mouvements racés, vifs, imprévisibles, pour certains lourdaux mais honnêtes, qui nous renvoient du coup, dans un certain idéal de cinéma à mon sens, à la triste prévisibilité incapacitante type auto-boulot-réseau-dodo, la pauvreté ahurissante de notre rapport à l’espace, et, in fine, à la vie. Ainsi les incohérences pour certains trop manifestes de Us font aussi office de grains de sable dans les rouages pépères des wagons de notre train-train-fantôme quotidien (et cinématographique), nous sortant parfois du film pour mieux nous retrouver seuls dans le noir vis à vis de notre réalité, à l’image de ces doubles qui viennent perturber les édifices, pour l’essentiel virtuels, qui font les vies de renoncement. Les vies en quêtes de résidences secondaires en sommes que sont devenues celles des membres de cette famille de noirs qui, tragédie ultime quelque part, tentent d’imiter le modèle blanc des fistons d’ex-colons devenus petits-bourgeois américains (le parallèle à l’européenne va très bien aussi), les vies et rêves de la classe moyenne voulue, toujours, supérieure, que la famille et plus particulièrement la mère (et nous saurons pourquoi, et c’est génial) décrite dans Us semble désirer un peu par défaut. Par défaut de tout le reste à commencer par elle-même, en témoigne ce si beau plan tout simple qui ouvre le film et montre la mère de famille fatiguée, assise immobile dans un 4×4 tout propre, la tête appuyée contre la vitre, les yeux dans le vague, pas dépressive, mais lasse un peu par défaut, n’espérant en creu même plus quelque part qu’il se passe vraiment quoi que ce soit ici bas.

Et je pourrais en dire sur tous les aspects purement artistiques du film mais juste la photographie est magistrale, c’est pas loin d’être un des plus beau film d’horreur récent. Et la scénographie qui parvient à nous donner des frissons amples à mille lieues de tout jumpscare basique. Ces pauses malaisantes lors du face à face entre les membres de la famille « normale » et leurs doubles, ça tue tout. Et des trouvailles, jamais vues, à la pelle, comme la manière de s’exprimer de la mère, glaçante et triste à la fois, comme un chat qui boite et qui crache plus qu’il ne miaule. Et les chorégraphies mazette, ces corps incontrôlables à moitié comme pilotés et qui semblent pourtant plus libres que les corps de la famille normale. Jusqu’aux tenues même des doubles, qui font bien sûr penser à celles des détenus de Guantánamo que nos JT ont avec force complaisance icônisées à jamais. Tout cela est redoutablement impactant, et juste dans l’esthétique, les postures et la scénographie appliquée à ces corps quasi muets, ces doubles immobiles lors de la première rencontre, c’est tellement puissant visuellement que ça titille direct l’inconscient collectif et ce reflet de famille immédiatement mythique de se placer direct aux côté des plus grandes figures horrifiques telles que Leatherface, Pinhead, Freddy, Michael Myers et toute l’hérétique clique. Et la musique, mon dieu, la musique, ce thème funky de musique noire qui ralentit et se délite dans son remix, comme si pas seulement cette famille, mais la notion même de tribu, la tribu originelle en quelque sorte, sensée toujours un peu vivre en chacun de nous, était en danger. Que les noirs (je sais je caricature, ça existe pas les noirs, ce n’est pas des tribus les noirs, tranquille tranquille, moi je suis blanc et je me sens plus « tribu » que « citoyen ») couraient un bien plus grand danger à imiter un modèle blanc qu’à être ouvertement colonisé (quand t’es colonisé, quelque part, tu sais qui tu es, quand t’es assimilé tu peux bien tout oublier, et désirer les mêmes choses que ton maître, au fond, pourquoi se priver).

Cette musique donc qui fait de telles merveilles et parvient à elle toute seule à faire se tordre et vaciller ces réalités singées, elle entre direct au pantheon des meilleures partitions horrifiques, des expérimentations des Goblins pour Suspiria à l’envoûtante beauté des thèmes de Philipp Glass pour Candyman, pas moins. Candyman, auquel on revient semble-t-il toujours, dans Us plus que jamais, pas seulement parce que les noirs américains sont en question (même si ici le thème s’élargit, gravement, car quelque part on aurait pu inverser les deux familles et le film aurait aussi fonctionné, peut-être juste un peu moins bien, car c’est avant tout l’esprit bourgeois qui est visé), mais aussi par l’ampleur surprenante que prend l’histoire dans son final très très particulier, doucement apocalyptique dans un pur délice pour les rétines. Et cette générosité, à la fois dans les révélations et dans ce qui s’ouvre au final à toutes les suites possibles qu’on s’imagine aussi grandioses que complètement frappées. Et ces flashbacks, tous plus sublimes les uns que les autres et les échos au présent, si réussis, tantôt délicieusement ironiques et tantôt effrayants ou juste, oui, poétiques, vraiment : la danse meurtrière finale est une merveille, du jamais vu, on voudrait que ça dure deux heures, quelque chose d’évident autant qu’indicible, quelque chose d’universel semble se jouer dans ce ballet sous-terrain. Et les interprétations, de la mère et de la gamine en particulier, ahurissantes de puissance, elles déchirent l’écran dès que leurs doubles apparaissent, avec un vrai taf atypique qui va bien au delà de quelques mimiques ou maquillages et qui envoûte par un vrai soin donné à la gestuelle et aux expressions au rendu ultra-puissant. Et je passe sur mille détails fascinants dont le traitement des synchronicités, ces étranges hasards qui ici annoncent le pire, ou encore l’usage transcendé, mythifié, d’objets religieusement déviés par les doubles, comme si la poésie, en danger n’était elle-même plus que dans les mains des plus fous d’entre nous. Bref, on peut dire ce qu’on veut de Us, mais on ne peut lui enlever sa générosité ni d’avoir été pensé dans ses moindres détails jusque et surtout dans sa précieuse insolence.

Un petit mot enfin sur le traitement de la famille blanche, les « amis » de la famille noire. Comme dans Get Out, Jordan Peele n’y va pas de main morte, fait subir aux blancs une violence à la hauteur de leur hypocrisie lors d’une séquence d’une brutalité qui déborde de l’écran, les coups portés faisant échos à autant de non-dits, non-dits ultra-violents à leur manière, non-dit passifs certes, mais pas inoffensifs. Une violence sans doute aussi purement cathartique pour le réal. Néanmoins le traitement des blancs est plutôt extrême , ça pourrait être même perçu comme franchement raciste de la part de ce gorille de Jordan Peele si la caricature n’était pas aussi appuyée. Si Get Out allait à l’encontre de la bien-pensance et des tolérances automatiques de rigueur en nous disant sans détour que les bourgeois blancs américains ne sont pas juste un peu racistes, mais hyper racistes et complètement cinglés. C’est osé mine de rien, j’entends, quelque part, c’est un parti pris radical, à te réveiller le cadavre de Malcolm X et qui va plus loin que de regretter une vague tendance xénophobe en préconisant des campagnes de sensibilisation. Non non, dans Get Out, Jordan Peele nous dresse un portrait complètement malade et irrémédiable de la bourgeoisie blanche, leur préférant sans doute quelque part le raciste franc du collier type paysan texan (à mon tour de caricaturer;-) aux simulacres anti-racistes des plus dangereux racistes, ceux qui veulent « s’occuper des noirs », « œuvrer pour leur bien, leur intégration, etc, etc. » et au final en gros « penser à leur place » ou plus précisément, les empêcher de se penser en tant qu’ethnies plurielles, les fondre dans la masse et s’éviter ainsi de possibles revendications sociale, ou mieux des échappées, tribales (car la ségrégation, territoriale, elle, existe toujours belle et bien même si, et c’est là qu’Us tape juste, elle est aujourd’hui plus sociale que raciale, les bidonvilles se redessinent, de nouveaux murs s’érigent, il semble plus que jamais crucial d’éviter aux actionnaires des architectes des techno-structures de croiser les damnés scolaires, les non-méritants, les mal-nés-mal-famé-mal-formés). Dans Us, là encore, les blancs sont, d’apparence tout du moins, moins racistes mais sont par contre montrés comme à peu près complètement cinglés, sclérosés jusqu’à l’os, à deux doigts de l’infirmité la plus totale, tout à fait internables objectivement, incapables du moindre sourire sincère, crispés à mort, complètement perdus dans leurs soucis d’apparences et leur peur panique de leur propre animalité et bien sûr, seulement tout juste supportable lorsqu’ils sont complètement bourrés. Alors c’est pas joli (mais le film est très loin de se résumer à ça, n’oublions pas qu’il se moque avant tout de la famille noire), mais perso, bien que blanc, je comprends parfaitement cette sensation décrite dans les deux films de Peele, il suffit d’aller dans les quartier bourgeois de nos villages suisses pépères pour sentir, par delà les pelouses tondues au poil, par delà les architectures étudiées (encore que le mauvais goût bourgeois et/ou entrepreneuriale demeure infaillible, la laideur d’ensemble atteignant toujours des sommets spectaculaires en Suisse, comme si Calvin survivait dans nos pierres, nos surfaces glacées et nos aménagements, mais je m’égare), sentir cette forte sensation de mort de tout ce qui, même de loin, pourrait apparaître comme juste un tout petit peu vrai. Bref, sûrement que je suis un peu maso, en tout cas assurément j’ai l’humour mal placée pour me fendre ainsi la gueule totalement lorsque Jordan Peele semble esquisser la possibilité, ou mieux, montrer clairement que les blancs sont plutôt inférieurs aux noirs, à quasi tout niveaux, ha ha, j’sais pas vous, mais ça me fait pisser de rire, et répond complètement à ce que je pense de cette maladie très très blanche d’externaliser, d’éteindre la puissance en la substituant par du pouvoir, des propriétés surveillées, de la machinerie, de la production, des armes, des techniques et gadgets à la con et en pagaille.

Avec Us, ce gros gorille de Jordan Peele, oui je me permet de dire que c’est un gros gorille du coup puisqu’il se fout déjà de ma gueule de blanc;-), il ressemble d’ailleurs à un gorille en vrai, hé hé, si si, propose un film puissant, comme King Kong, mais cette fois pas près de tomber de l’Empire State building après juste quelques salves de bien-pensants et encore moins donc de disciples aigris des Experts Miami, non, faudra une artillerie autrement plus lourde pour empêcher Us de traverser les années. D’ailleurs les jeux sont faits, c’est un des plus grands succès horrifique récent, et c’est amplement mérité. Et paradoxalement ces vastes charges contre la classe moyenne blanche à laquelle on peut tous s’identifier puisqu’il s’agit surtout d’un bagage bien lourdingue de valeurs symboliques transmises et retransmises, ces charges plutôt offensives de Jordan Peele m’ont plutôt fait du bien. Je me sentais un chouia visé, un chouia, et pourtant j’ai pas eu une seule seconde le besoin de protéger ce qui serait les miens. Peut-être parce que j’y sens une sorte d’étrange bienveillance que l’humour laisse deviner. Peut-être car je suis aussi petit petit petit petit fils des âges farouches, des viking, de Rahan lui même, qui rappelons-le, bien que blanc, déchirait tout à mains nues, ours, mamouths et maîtres chanteurs;-). Oui peut-être parce que bien des blancs se sentent aujourd’hui un peu comme les amérindiens: défait d’à peu près tout, vaguement parqués, vaguement employés, vaguement invités à tout abandonner, vaguement, vaguement et sans faire de bruit. Et oui du coup, les charges de Peele m’ont paradoxalement en quelque sorte un peu libéré. C’est peut être aussi ça être blanc : être complètement à la ramasse en matière grégaire, avoir un certain sens de la mutinerie, une forte propension à l’auto-mutilation et, par conséquent, dans un certain idéal individualiste et romantique : être en mesure de fustiger tout y compris les siens dès lors que ça ne ressemble plus à rien de beau, de fort, de spécial, de grand, enfin c’est là mon petit rêve de maigres espoirs de petit blanc. Bref, en se foutant de la gueule des blancs à fond les manettes, Jordan Peele me rapproche de certains blancs plus fort : les white trash comme on dit, les anars, les pirates et autres empêcheurs de tourner en rond dans la ouate, ceux qui n’en sont pas, ou plus, à compter les bulles de savon que souffle le voisin.

Rhalala, oui je sais, j’en fais sûrement beaucoup trop dire à ce petit film sûrement pas si extraordinaire que cela. Sûrement que je lui fais dire finalement surtout ce que j’ai envie de dire, bien possible, mais que voulez-vous ce film a touché myriades de mes cordes sensibles, me catapultant tour à tour en enfance, me faisant revivre échecs et espoirs, ravivant nombres de doutes et sourdes intuitions tenaces, m’invitant à me recentrer sur mes propres désirs, en priorité ceux qui paraissent les moins réalisables, les moins cohérents;-), me reconnectant via ses chorégraphies sauvages à ma propre sauvagerie enfantine et, j’espère, en sourdine, encore irréductible, m’a fait renouer avec mes authentiques haines anti-bourgeoises et scolaires (mention spéciale au génial générique d’intro et son lent plan séquence arrière qui sur fond de centaines de cages de lapins laisse apparaître progressivement la cage ultime : la classe d’école et les pays des merveilles d’y être scellés, ça c’est puissant, ça c’est insolent!), et déchirer les voiles et simulacres en particulier ceux qui me concernent, que je reproduis et diffuse et rejoindre mes aspirations les plus transgressives. Us m’invite à sortir l’insortable, à devenir insortable s’il le faut, à se repositionner vis à vis de soi avec honnêteté et s’il le faut, rage. A faire renaître l’orgueil mammifère si malmené par nos paysages ravagés par des vastes boites vitrées et champs bétonnés, à fendre justement le béton armé de mes angoisses à coup de pic pour retrouver la terre si fertile des songes et désirs ainsi déliés, redécouverts, remis en lumière. Us invite violemment à dire non à moult adhésions par défaut, pour aller ausculter ce « par défaut », ce « moindre mal » en honorant justement nos plus profond soi-disant défauts, tout ce qui nous rend merveilleusement inemployable, inopérant, merveilleusement inefficaces, irréductibles plus encore que gaulois. Us est donc pour moi un petit miracle, le miroir noir où tout se joue, se dessine, quelque chose comme un rugissement violent qui déchire le crépuscule, notre crépuscule, à l’image du double du père qui trouble le lourd sommeil bourgeois pavillonnaire de ses cris déments de gorille en rut (la scène, inutile en demeurant, est juste drôlissime, résume à elle seule quelque part l’intention du film : libérer la bête contre carrières et cahiers). Us est une prière, de celles qui franchissent rarement les lèvres mais qui reviennent comme un refrain à l’odeur adolescente. Us c’est un tam-tam, un totem, haute chimère revenue à la vie et qui souffle et rugit.

Après cela que dire sinon qu’en bon petit amateur de ciné, mais surtout de vibrations telluriques, j’attends comme un malade un Us 2 que je rêve totalement expérimental et allant jusqu’à se défaire carrément des oripeaux fondamentaux au genre horrifique pour emprunter l’élan absolument vibrant de son final aussi puissant et ouvert qu’inédit. J’ai totalement confiance en Jordan Peele, ce qu’il a tracé ici montre à quel point ses visées peuvent surprendre, dénoter, que son ambition démesurée et le potentiel fou de cette suite (prévue, aux dernières nouvelles) laisse au minimum espérer un franc déchirement de la croûte terrestre, pour laisser s’échapper enfin quelque chose, quelque chose comme une sur-pression d’échelle planétaire, comme le laisse admirablement entrevoir ce merveilleux final bigger than life au possible.

Mais il est bien clair que le seul Us 2 qui vaille n’aura pas lieu au cinéma, Us 2 c’est tout simplement la reconquête bien réelle de nos vies au cœur même des terres gelées et du vide infini de nos modèles sous perfusion inlassablement revisités, nos vies nouvelles pour lesquelles on ne perdrait plus notre souffle à ranimer jour après jour les cadavres devenus boulets, enclumes, rêves anciens d’infirmes et infimes souverains. Nos vie à reconquérir nos plumes, une après l’autre et chacune au prix d’une vie s’il le faut, au signal, au chant, à l’appel de notre loup à la lueur de nos yeux humides dans lesquels se reflète une lune bien ronde, et, quelque part, par elle, qui sait, l’antique sourire du monde.

Slumpower